#031. 탄소없는 의신마을 산골일기 : 장마와 우기

장마란 오랜 기간 지속되는 비를 일컫는 말로, 1500년대 중반 이후부터 ‘오랜’의 한자어인 ‘장(長)’과 비를 의미하는 ‘마ㅎ’를 합성한 ‘댱마ㅎ’로 표현되다가 1700년대 후반 ‘쟝마’로 표기, 일제강점기 이후에 ‘장마’로 변한 것으로 보인다. 장마의 어원에 따르면 장마란 단순히 오랜 기간 지속되는 비를 의미한다.

그동안 한국의 장마는 6월 말에서 7월 말까지, 8월 중순에서 9월 초에 종료되었다. 장마는 계절풍으로 발생하는 동아시아 몬순 시스템인 우기의 일부다. 6월 말에서 7월 말까지 강수량은 400~650mm으로 연간 강수량의 30%를 차지한다. 장마를 중국에선 메이유(梅雨), 일본에선 쯔유(梅雨)라고 부른다. 매화(梅) 나무 열매인 황매실이 익어갈 때 내리는 비라고 해서 부른다.

우기는 열대지방에서 비가 많이 내리는 계절로 6~9월 사이에 발생한다. 장마는 기압골의 변화에 따른 정체전선의 움직임으로 집중호우로 수해 피해가 크지만, 우기는 열대지방의 계절풍 순환으로 발생하며 강수량 변화가 장마보다 크다.

기상청 ‘장마백서 2022’에 따르면 한국의 우기는 6월 중순부터 9월 하순까지 기간으로 정의했다. 2022년 여름철 전체 강수량 중 장마철 강수량이 42.2%, 장마철 이후 강수량이 49.8%로 더 많은 강수량을 기록했다. 6월 20일 전후에서 7월 20일쯤까지를 1차 우기, 8월 초부터 9월 초까지 2차 우기로 불러야 하지 않을까라는 의견도 나왔다.

장마철 강수 기간이 변하고, 국지적 호우로 한국도 장마에서 우기로 개념전환을 해야 한다는 주장이 나오고 있다. 원인은 지구온난화의 영향으로 아열대 기후로 변하고 있는 중이기 때문이다. 올해 장마기간은 갑자기 많은 양의 비가 쏟아지다가 언제 그랬냐는 듯이 뜨거운 햇빛이 내리쬐는 횟수가 늘어났다. 동남아 지역에서 볼 수 있는 국지성 호후인 스콜현상이 잦아지고 있다. 덩달아 일기예보도 춤을 춘다.

장마든 우기든 비는 하늘에서 공평하게 내리지만 비로 인한 피해는 부자와 빈자를 구분한다. 2005년 8월 미국에 초대형 태풍인 카트리나 피해지역에서 빈민가의 약 30%는 이동수단이 없어 피난도 가지 못했다. 수해를 복구하는 과정에서도 부시 행정부와 가까운 대기업들과 로비스트들의 재건 특수로 정작 흑인 주민들과 흑인 기업들은 많은 혜택을 보지도 못했다고 한다. 당시 미국 부시 행정부가 추진한 감세정책은 기업의 투자와 부자의 소비를 늘려 경기회복이라고 포장했지만, 결과는 가진 자들에게 유리한 것으로 드러났다. 세수 감소에 따른 재정적자는 결국은 모든 국민에게 세금을 떠넘기는 정책이었다.

2022년 기록적인 폭우로 서울 관악구 반지하방에서 일가족 3명이 사망한 것처럼 자연재해는 부자와 가난한 자를 구별한다. 현재도 서울에는 반지하 주택에 사람이 살고 있다. 서울시가 반지하 거주민을 지상층 이주로 지원하는 ‘반지하 특정 서울형 주택바우처’도 2022년 8월 10일 이후 신규 반지하 입주자는 지원대상에서 제외하고 있다.

하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라 (마 5:45, 개역개정)

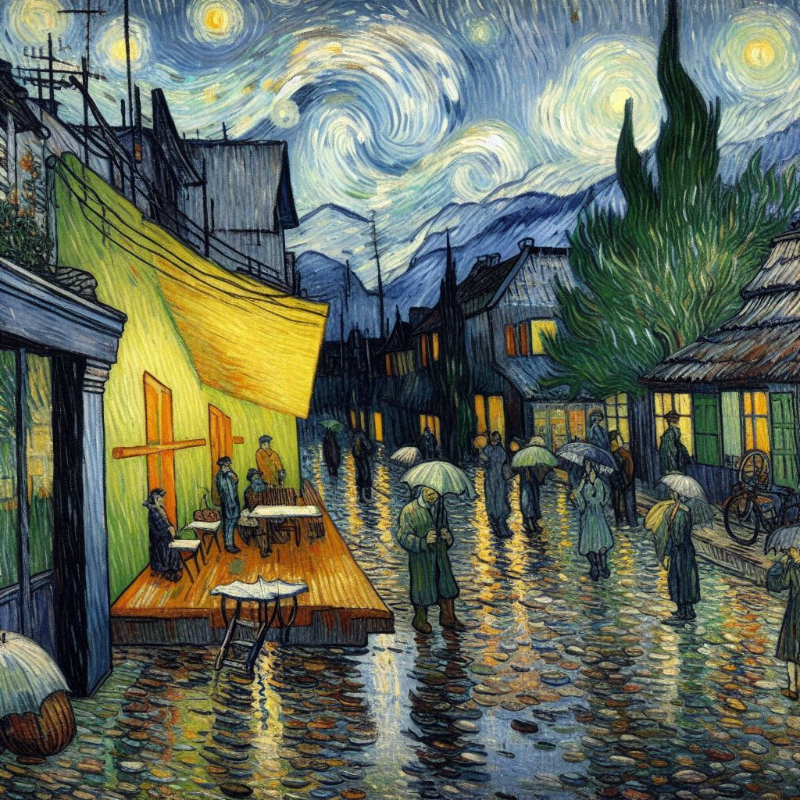

하늘에서 내리는 비는 악한 자와 선한 자에게, 의로운 자와 불의한 자에게 공평하게 내린다. 땅에서는 반지하에 있는 사람과 밖이 훤하게 보이는 통창이 있는 저택에서 맞이하는 비는 다르다. 전자는 생명의 위협을 느끼고, 후자는 은은한 음악에 커피가 생각나는 장면이다. 노자의 도덕경에 나오는 천지불인(天地不仁)이란 말처럼 자연(天地)은 사랑과 의도로 대하지 않는다(不仁). 하나님이 비를 모두에게 내리고, 자연이 대상물에 의도를 갖지 않지만, 비를 맞는 인간은 자신의 상태에 따라 재앙이 되기도 낭만이 되기도 하는 게 땅의 현실이다.

지구온난화로 아열대 기후로 변한 한국이 비 오는 시기를 장마로 하든 우기로 하든, 그 시기를 지나야 하는 계층은 설국열차에 탄 계급처럼 차별이 생기는 계절이다. 사람(人)도 두 사람이 서로 기대야 제대로 설 수 있는 것처럼 함께 손 내밀어 연대하며 지내야 하는 시기인 것만큼은 분명하지 않을까. 자연은 不仁하고 사람은 연대하고...