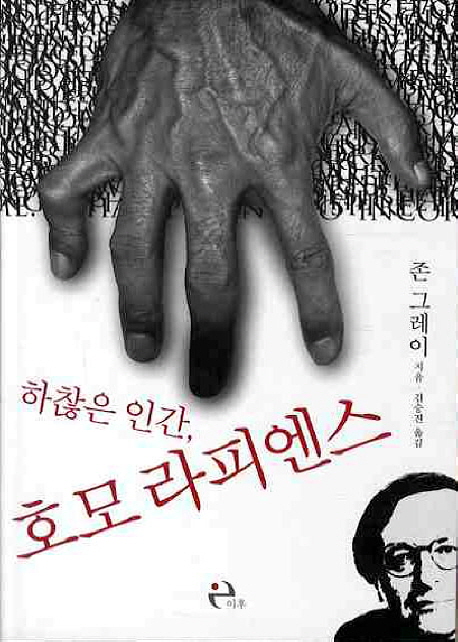

<하찮은 인간, 호모 라피엔스> 인간은 잠깐 보이다가 없어지는 안개다.

돌도끼 이래로, 인간은 자신의 도구를 서로를 죽이는 데 사용해 왔다. 인간은 꺼지지 않는 살해 욕망을 지닌, 무기 만드는 동물이다.

존 그레이, <하찮은 인간, 호모 라피엔스> 中

호모 라피엔스(homo rapience)는 약탈하는(rapacious) 인간이란 의미다. 현생 인류인 슬기로운 인간이란 뜻의 호모 사피엔스(homo sapience)를 패러디 했다. 인간외 다른 종들이 이의를 제기하지 않았기에 인간은 제멋대로 만물의 영장이니, 지혜로운 인간이라고 떠들지만 인간 역사에서 약탈이 없었던 적이 없다. 신자유주의라고 하는 지금도 자본과 노동의 약탈이 세계화란 단어로 포장되고 있다.

말 못하는 동물, 울울창창한 숲을 파괴하고 피부색이 다르다는 이유로 사람을 차별하는가 하면 여성과 약자들에게 차별을 서슴치 않고 있다. 지금 인류에게 일어나고 있는 기후의 역습도 무분별한 약탈에 대한 지구의 반응이다. 공존을 모르는 이 모든 범죄는 다른 종이 아닌 바로 호모 라피엔스다.

나 만의 유토피아를 이루겠다는 개인의 열망, 집단의 열망, 국가의 열망이 리바이어던처럼 약자와 지구를 삼키고 있다.

인간은 다른 동물보다 우월하지 않다. 굳이 인간이 다른 동물과 다른 점을 들자면, 이성의 능력이나 도덕 원칙을 지키는 능력이 아니라 유독 파괴적이고 약탈적인 종이라는 점일 것이다.

<위의 책> 中

오늘날에는 게으름 보다 더 낯선 말도 없을 것이다. 만약 노동에서 벗어나 휴식을 취한다면, 그것은 다시 노동으로 돌아가기 위해서일 뿐이다.

노동을 이렇게 높이 치는 것은 비정상적이다. 이제까지 그런 문화는 거의 없었다. 선사시대, 역사시대를 통 털어 거의 모든 인류의 문화에서 노동은 경멸받았다.

기독교 중에서도 프로테스탄트만이 노동에 구원의 향기가 있다고 믿었다. 중세 기독교 세계에서는 노동과 기도가 축제와 뒤섞여 있었다. 고대 그리스인들은 (노동이 아니라) 철학에서, 인도인들은 명상에서, 중국인들은 詩와 자연에 대한 사랑에서 구원을 찾았다. 아프리카 우림 지역의 피그미족들은 하루의 필요를 충족시킬 만큼만 일하고 삶의 대부분을 게으름 피우며 보낸다.

그런데 진보는 게으름을 경멸한다. 인간을 구원하는 데 필요한 노동은 방대하다. 하나의 고원이 정복되면 또 다른 고원이 솟아나기 때문에 실로 끝이 없다. 물론 이것은 신기루일 뿐이다. 하지만 진보의 가장 나쁜 점은 그것이 환상이라는 점이 아니라, 끝이 없다는 점이다. 고대 사람들에게 끝나지 않는 일이란 노예의 표식이었다.

<위의 책> 中

노동을 하지 않으면 끼니를 이어갈 수 없는 현대다. 칼빈주의에 의해 노동이 소명처럼 인식되면서 초기에는 산업혁명과 어울려 문명이 진일보 했다. 그 노동의 결과 초과생산물이 생기면서 인간은 더 가지기 위해 서로 약탈을 했다. 노동이 수단이 아닌 목적이 되는 가치전도의 시대다.

來日 일을 너희가 알지 못하는도다 너희 生命이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 (야고보書 4:14)

主께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 人生들은 돌아가라 하셨사오니 (詩篇 90:3)

북극의 빙하가 수백톤씩 녹아내리고, 곳곳에 폭우가 내리는 것도 지구에서 유일하게 약탈하는 인간이란 동물의 책임이다. 1927년 세계 인구는 20억이었다. 그 말은 이전까지 인구 증가세는 완만했다는 의미다. 1960년 30억, 1974년 40억, 2021년은 71억으로 증가했다. 20억이 동식물을 먹어 치우는 것과 79억이 처리하는 건, 얼마나 많은 에너지를 소비할 것인지는 명확하다.

인간만이 유일무이한 지구의 지배자로 군림하는한 지구 몸살은 심해질 것이다. 코로나 19는 어쩌면 지구가 균형을 맞추기 위해 특공대로 보낸 건지도 모른다. 인간이 호모 사피엔스라고 뻐기지 말고, 잠깐 보이다가 없어지는 안개처럼, 티끌로 돌아가는 지푸라기처럼, 노동의 노예가 되지 말고, 진짜 슬기롭고 지혜로운 호모 사피엔스다운 삶이길 희망한다.