고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

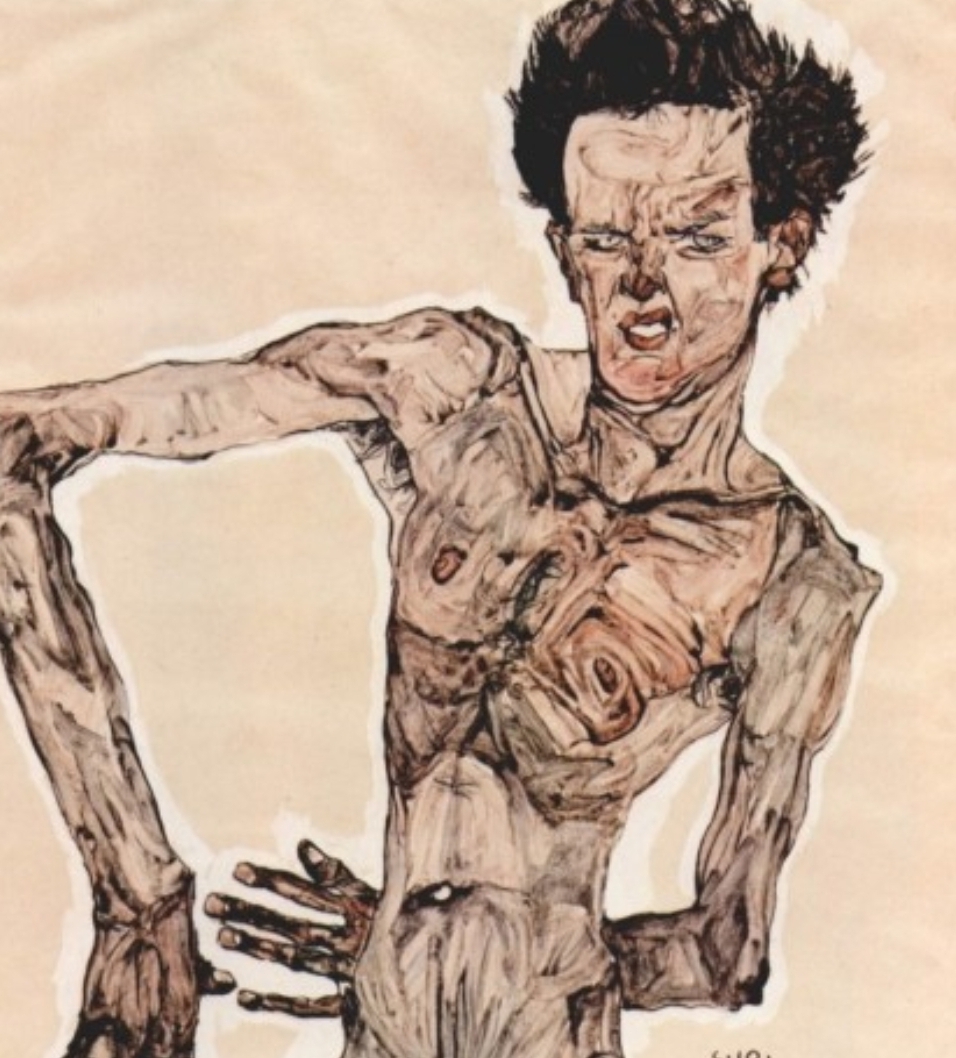

철학자 이마누엘 칸트가 인간을 ’뒤틀린 목재‘라고 말한 것처럼 인간은 불완전한 존재다. 이어령 선생은 ’삶’이란 단어를 해체하면 ‘사람’이 된다고 말했다. 한자의 사람 인(人)은 두 개의 작대기가 서로 기대어야 설 수 있다. 사람은 혼자서는 생활하기 어렵고, 둘 이상이 모여 삶을 이루어가는 존재다. 이 말은 사람은 서로 영향을 주고 받고 살 수 밖에 없는 존재란 의미다. 그 영향이란 단어 속에는 상처도 포함되어 있다.

영도의 중앙에는 봉래산이 자리하고 있다. 봉래산의 주종은 소나무다. 소나무들이 군락을 이루어 신선한 공기를 만들고, 둘레길과 그늘을 만들어 시민들에게 좋은 쉼터가 된다. 멀리서 보면 소나무 군락이 조화롭게 보기 좋지만, 가까이 소나무 한그루 한그루를 관찰하면 그렇지 않다. 소나무는 자라면서 몸을 감쌌던 껍질은 가뭄에 논바닥처럼 쩍쩍 갈라져 있다. 꼿꼿하게 자란 소나무는 거의 없다. 모두가 이리저리 뒤틀리며 하늘을 향해 자라고 있다. 찰리 채플린이 ‘인생은 가까이서 보면 비극이지만 멀리서 보면 희극이다’란 말처럼 소나무는 가까이서 보면 껍질이 쩍쩍 갈라져 있고, 온 몸을 뒤튼 채 땅에 뿌리박고 있지만, 멀리서 보면 은은한 동양화에 어울리는 소재로 언제나 등장한다. 미디어에 자주 등장하는 스타나 유명인도 겉보기엔 화려하게 보이지만, 개별자로서 들여다보면 마음 곳곳에 생채기를 갖고 있다. 하물며 일반인인 우리들이야...

사람은 태어나면서 죽을 때까지 소나무처럼 곳곳에 생채기가 생긴다. 생채기를 치료하기 위해 송진을 만드는 것처럼 사람도 자라면서 마음 곳곳에 상처를 꿰매거나 방치한 채 삶을 이루어간다. 가슴속에 상처는 누구나 간직하고 있다. 지금도 우리는 부지불식간에 상처를 주거나 받고 있다. 세월이 흐르면서 피부가 거칠어지는 만큼 상처는 켜켜이 마음속에 쌓여 간다. 사람은 누구나 자신의 입장을 이해해 주길 원하지만, 타인의 입장은 잘 고려하지 못하는 이기적인 비뚤어진 존재이기 때문이다. 사람 사이에서 훈훈한 공감을 공유하지 못하는 것도 인간은 지독히 자기중심적 존재이기 때문이다.

이어령 선생이 말한 ‘사람’이란 단어는 ‘삶’이란 단어와 지극히 닮았다. ‘사람’을 한 단어로 축약하면 ‘삶’의 형태를 띈다. ‘삶’을 이루는 단어의 중앙에 ‘공감’이 차지하는 자리가 없을 때 삶은 상처받을 수 있다. 가깝게 지내던 사람이 내게 피해를 끼칠 때 등 수많은 생채기들이 생길 수 있다. 그럴 때 ‘그럴만한 이유가 있겠지’라고 사람과 사람사이에 이해하려는 공감이 교집합을 이룰 때 비뚤어진 존재인 사람의 삶은 그나마 균형을 이룰 수 있지 않을까. 내가 비뚤어진 존재이기에 타인의 비뚤어진 존재를 이해할 수 있지 않을까.

'習作' 카테고리의 다른 글

| '칼 찬 선비' 남명 조식 선생을 회상하며 (0) | 2021.12.06 |

|---|---|

| 클래식 기타를 배우면서 ; 코드 ‘파’,‘레’를 잡을 때는 머리는 하얘지고 파래진다. (0) | 2021.12.03 |

| 여행으로 나와 세상을 배워간다 (0) | 2021.11.28 |

| 펜드로잉 배우기, 2022년 나만의 달력 만들기 (1) | 2021.11.26 |

| 나의 취미 - 나는 읽는다, 고로 존재한다. (0) | 2021.11.24 |